Members

キャリアデザイン

20年積み重ねた専門性を武器に、

最先端研究と社会課題に挑む。

S.J.技術本部 副本部長

Theme 01 仕事について

2008年度に大学院(修士)を修了後、新卒で入社しました。以来、コンクリート構造物の新設設計や維持管理に関する仕事に一貫して携わっています。内容は、一般的な設計体系に沿った新設設計だけでなく、非線形解析技術を用いた評価や、変状を生じた既設構造物の調査など多岐にわたりますが、入社以来ずっと同じ専門分野に関わることができており、時間をかけて専門性を高めることができています。

基礎から応用まで、技術を本質的に体系立てて学べる環境にあるため、入社5年目には「技術士(建設部門)」の資格も取得できました。入社から約20年が経つ今も、新しい技術の習得に日々取り組んでいます。

Theme 02 社外活動について

当社では、社員が学会活動などの社外活動に積極的に参加しています。私自身も、入社3年目には北海道内の同業他社の技術者が集まる委員会に参加し、6年目以降は土木学会のコンクリート委員会の研究委員会に継続して関わっています。こうした社外活動を通じて、建設業界のさまざまな立場の技術者と交流し、業務の枠を越えて、社会課題の解決や技術の発展に取り組む貴重な機会を得ています。

また、学会活動や日々の仕事の中で生まれた課題について、土木学会や日本コンクリート工学会で論文発表も続けています。入社15年目からは、東京大学の社会連携講座「インフラ材料・構造の次世代性能評価技術の開発」に当社が参画。私は実務者の立場として、最先端のシミュレーション技術をどのように現場に応用するかという視点から、大学と連携しながら研究開発を進めています。

Theme 03 プライベートについて

当社にはフレックス制度や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を支える制度が整っています。最近では、出産の際に在宅勤務制度や各種休暇を活用することができました。以前から女性技術者の育児休暇取得はありましたが、最近では男性社員も育児休暇を取得する流れが広がっています。

特別なイベント時だけでなく、日常的にも制度を活用しています。たとえば、毎朝子どもを幼稚園に送ってから出社したり、家庭の事情に合わせて出退勤時間を柔軟に調整したりと、仕事と家庭を無理なく両立できる働き方が実現できています。

My Career Path

これまでのキャリアの歩み

1年目

入社(技師)

〔プロジェクト〕新幹線橋梁の新設設計3年目

北海道土木技術会コンクリート研究委員会「劣化したコンクリート構造物の構造性能評価研究小委員会」

5年目

技術士取得(建設部門)

6年目

主任技師に昇格

土木学会コンクリート委員会「鉄筋コンクリート構造の疲労破壊研究小委員会(347委員会)」

7年目

日本コンクリート工学会北海道支部「若手会準備委員会」

〔プロジェクト〕在来線駅部の混合構造ラーメン高架橋の設計8年目

土木学会コンクリート委員会「コンクリート構造物の設計と連成型性能評価法に関する研究小委員会(351 委員会)」

11年目

担当部長に昇格

土木学会コンクリート委員会「部材詳細の設計と照査に関する研究小委員会(357委員会)」

12年目

土木学会コンクリート委員会「示方書連絡調整委員会(第4期)(230委員会)」

15年目

東京大学社会連携講座「インフラ材料・構造の次世代性能評価技術の開発」

〔プロジェクト〕既設構造物の維持管理計画の検討16年目

次長に昇格

土木学会コンクリート委員会「地震作用に対するコンクリート構造物の時空間性能評価研究小委員会(366委員会)」

17年目

日本コンクリート工学会「コンクリート工学年次論文査読委員会」

18年目

副本部長に昇格

※グループ会社(北武コンサルタント株式会社)での活動を含む

My Project Story

成長を感じたプロジェクト

Project 01

入社1年目

新幹線橋梁の新設設計

入社1年目に担当したのは、新幹線の橋梁上部工の新設設計でした。上司の丁寧な指導のもと、類似条件の設計計算書や図面を手本にしながら、ひとつひとつの作業を自分の手で進めていきました。

当社では、実際に自分で計算や設計作業を行い、その経験を積み重ねることで、技術を着実に身につけていく文化があります。設計の基礎となるプロセスを体得できたこのプロジェクトは、技術者としての第一歩となりました。

Project 02

入社7年目

在来線駅部の混合構造ラーメン高架橋の設計

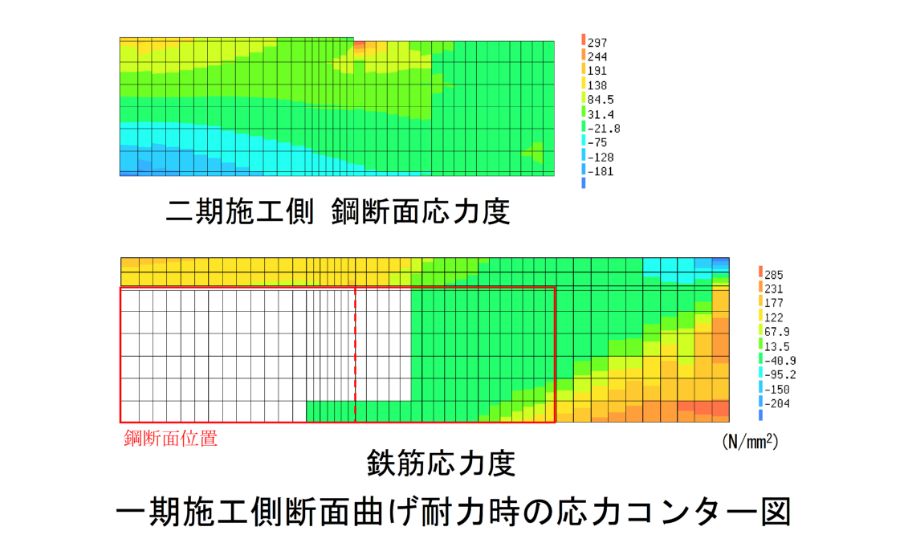

7年目には、在来線駅部における混合構造ラーメン高架橋の設計を担当しました。この構造物は、RCラーメン高架橋に、後から複合構造の高架橋を増築するという特殊な接合部があり、地震時に大きな力がかかっても一体性を維持できる構造である必要がありました。そのため、非線形FEM解析を用いて接合部の挙動を詳細に評価。高度な解析技術を活用しながら、構造上の課題をひとつずつ解決していきました。快適で安全な構造物を実現するために、設計にとどまらず解析技術も必要であることを学んだ経験でした。

Project 03

入社15年目

既設構造物の維持管理計画の検討

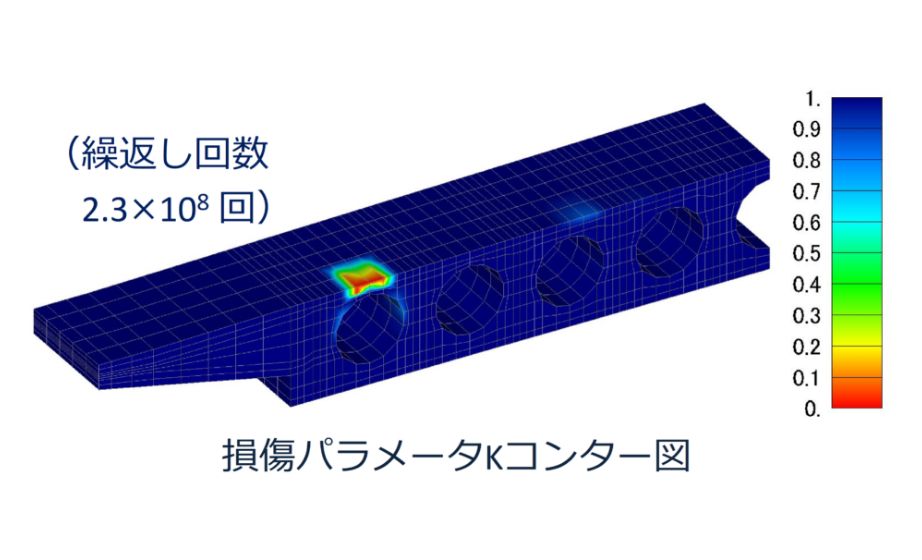

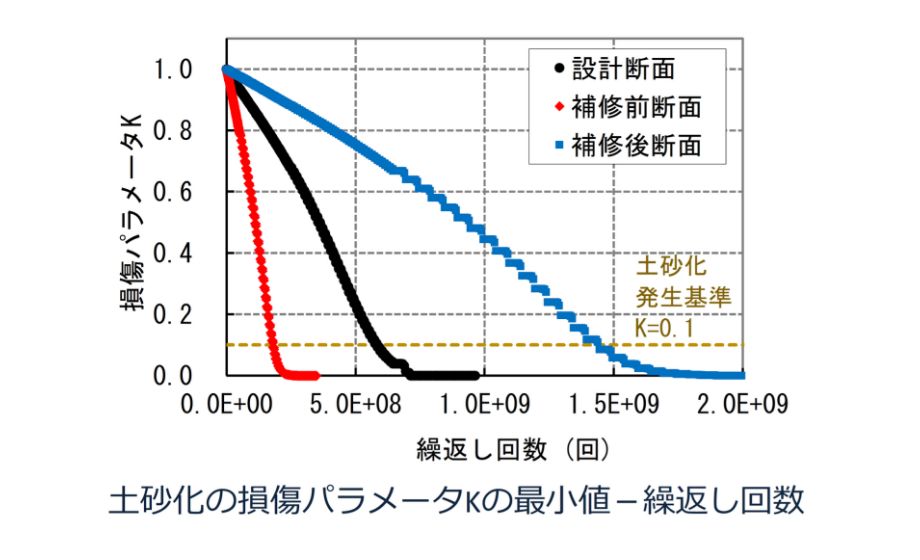

15年目には、コンクリートの劣化が進行している既設構造物の維持管理計画の検討を担当しました。この案件では、活荷重の繰り返し載荷による劣化進行を、構造解析技術を用いて評価し、その結果をもとにより効果的な補修計画の立案につなげました。従来の維持管理では、表面の変状に対する材料の修復にとどまることもありますが、当社では設計で培ったノウハウと高度な解析技術を活かして、構造物の性能回復や向上を目指す補修設計に取り組んでいます。

設計から維持管理まで一貫して構造物に向き合う中で、社会インフラの“守り手”としての使命を強く実感したプロジェクトでした。

My Core Values

私のキャリアを形づくる“仕事観”

当社の特徴のひとつは、社内に多くの構造解析技術を保有していることです。これらの技術を駆使することで、構造物の設計において合理的な解決策を導き出したり、課題の解消につなげたりすることが可能になります。私はそうした技術を用いた経験をひとつひとつ積み重ねながら、自分自身の技術力を高めていくことを大切にしています。

また、特定の分野だけにこだわらず、自分の技術的な領域を限定しない姿勢も意識しています。日々の業務の中で少しずつ新たな知識や経験を取り入れながら、技術の幅を広げていくことを常に心がけています。